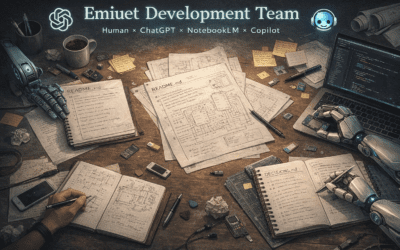

Voice of VR – EMN Records インタビュー

VRやメタバースの最前線を追い続けているKent Byeさんによるポッドキャスト「Voices of VR」。いまでは世界中のクリエイターや研究者の声を発信する、とても貴重な場となっています。

今回、その「Voices of VR」にて、Raindance Immersive 2025にノミネートされた作品『Blue Rondo: Stratos』が取り上げられました。制作に関わったEMN Recordsのメンバーがチームとしてインタビューに参加し、それぞれの歩みやプロジェクトの背景、そして今後の展望について語りました。

Interview Credits

https://x.com/kentbye

https://x.com/KayAlpaka

https://x.com/emnyeca

https://x.com/Sheena_baobab

https://x.com/tktk_1

要約は英語のやりとりを元にしているので少し淡々としています。インタビューの時の自然なやりとりや雰囲気が知りたい方は、ぜひお時間のある時に元のポッドキャスト記事をご視聴ください♪

▶ Voices of VR #1639 – Playing Live Jazz in VRChat with EMN Records Enabled by Yamaha Syncroom in Japan

Kentbye

こんにちは、Kentbyeです。Voices of VRポッドキャストへようこそ。この番組では、没入型ストーリーテリングの構造や形式、そして空間コンピューティングの未来について考察しています。このポッドキャストは patreon.com/voicesofvr からサポートいただけます。

さて、Raindance Immersive 2025 の取材を続けています。今日のゲストは EMN Records。彼らは「Blue Rondo」という名前で複数のワールドを制作しています。昨年は Blue Rondo Connected Waves で Best Live Show を受賞、今年は Blue Rondo Stratos という別の音楽体験でコンペティションに参加中です。

彼らはVR空間でライブ・ジャズを演奏するグループで、日本にはYamahaの SYNCROOM という低遅延のオンライン合奏技術があり、それを使って実現しています。オーディオを共有することで、およそ30ms程度の遅延で互いの演奏を聴けるため、一般にレイテンシが課題になるVR環境でも高品質なリアルタイム演奏が可能になります。これは日本のコミュニティで起きているユニークな現象で、Topazストリーミング経由でSYNCROOMと統合できる地域にも広がっています。

このRaindance Immersiveのシリーズでは、日本のVRChat文化をより深く掘り下げています。言語の壁はありますが、今回は会話をフィルターなしでお届けします。文字起こし版のほうが読みやすい可能性はありますが、日本のコミュニティで起きている面白い出来事を体感してもらえるはずです。

今年の Stratos は宇宙エレベーターのようなテーマで、未来的なロケーションを進み、長いエスカレーターを上がった先の部屋でライブ音楽を楽しむ体験でした。昨年はオーディオリアクティブな波形の可視化が中心、今年は光の演出でムードを作っていました。どちらも畏敬を抱かせる美しさでした。

このEMN Recordsチーム(Alpaka, Emnyeca, Sheena, tktk)へのインタビューは、2025年7月11日(金)にDiscordで収録しました。それでは始めましょう。

Alpaka

自己紹介します。Alpakaです。VRChat歴は約3年。長く音楽コミュニティの一員として活動してきました。私はピアノを弾き、日本の VR内の音楽グループやコミュニティ、さらに米国・ヨーロッパのコミュニティにも関わっています。

ここ1〜2年は特に「国際的な音楽コミュニティを結びつけること」に情熱を注いできました。VRChatを通じ、世界中のミュージシャンが世界規模の聴衆に演奏を届けられるようにする、という取り組みです。現実では難しくても、VRならずっと簡単にできます。では Emnyecaさんにバトンを渡します。

Emnyeca

こんにちは、Emnyecaです。EMN Recordsの創設者です。2020年からVシンガー/VTuberとして活動し、コミュニティの一員として多くの人と関わってきました。最近のEMN Recordsは、VRでの音楽演奏やイベント開催にさらに注力しています。Raindance Immersive を含むさまざまな音楽イベントで評価いただき、とても感謝しています。近年はギター演奏や音楽制作、作曲にも力を入れています。

tktk

こんにちは、tktk です。職業は3Dアーティストで、打楽器奏者でもあります。ふだんはVRChat内でのワールド制作や、音楽イベントのディレクションなどに携わっています。

Sheena

はじめまして、Sheena です。Baobab Crossing という音楽プロジェクトを運営しています。また、VR Japanのナビゲーターも務めています。

Kentbye

素晴らしいですね。では、お一人ずつ、これまでの経歴とVRに入った経緯について、もう少し詳しく教えてください。

Alpaka

はい、私から始めます。VRを始めたきっかけは、多くの方と同じくコロナ禍でした。自宅で過ごす時間が長く、やれることが限られていたので、VRをメディアとして、そしてコミュニティとして探索し始めました。VRChatを見つけられて本当に感謝しています。もし出会っていなければ、私の人生はまったく違っていたでしょう。

最初の頃はVRChatをゲームとして扱って、友人と遊ぶだけでした。でも2年前からは音楽コミュニティに積極的に参加するようになりました。ジャズを中心としたコミュニティもあり、ジャズは国や民族を超えて通じる国際的な音楽です。その出会いを通じてEMN Recordsや日本の音楽グループにも参加するようになりました。

私はピアノを弾きますが、演奏以上に情熱を注いでいるのは「国際的な音楽コミュニティをつなぐこと」です。VRChatは、世界中の音楽家や音楽愛好家が出会い、聴き合い、交流できる本当にユニークな場所であり、他のどのプラットフォームにもない特別な環境だと思います。

Emnyeca

私はもともと2DのVTuber、Vシンガーとして活動を始めましたが、当時の他のVTuberに影響されて3Dに移行しました。2020年12月頃からVRで音楽活動を本格的に始め、最初は「Spotlight Talks(SLT)」という日本のイベントに参加しました。そこで、EMN Recordsの主要メンバーである 初吹音さきさん(今日は不在ですが)とジャズを演奏しました。

その後、VRChat内でさまざまな活動を広げ、当初はオンラインイベント用にミュージックビデオを制作していましたが、やがて「VRでの生演奏」にますます引き込まれていきました。すると、日本の厳格な著作権法の問題に直面しました。安心してジャズを演奏できる場を作りたいと考え、EMN Jamを開始したのはそのためです。

私たちは隔週でジャズセッションを開催し、先日ついに第41回を迎えました。日本国内にとどまらず、国際的に広がりを持てたことにとても感謝しています。また、Raindance Immersiveをはじめとするイベントで評価していただいたことにも感謝しています。これからもVRで音楽演奏を広めていきたいです。

tktk

私がVRを始めたのは、日本発の大規模バーチャルフェス VKet に参加したのがきっかけでした。当時は3Dモデラーとして、アバターや衣装の制作を担当していました。ところが、VRChatを続けるうちに音楽コミュニティの活発さに気づき、イベントに参加するようになりました。

特に初吹音さきさん、ピアニストのらくとあいすさん、ドラマーの Yuki Hata さんと共に「Jazz in VRC」というグループに参加したのをきっかけに、VRのジャズシーンの存在を知りました。そこから自分でもパーカッションを演奏するようになり、さらに「ジャズを演奏できるワールドを作ろう」と考え、制作に取り組みました。これが Blue Rondo の誕生につながり、その過程でEmnyecaさんとも出会いました。

Sheena

新型コロナの影響で現実世界で歌えなくなったとき、友人がYamahaのオンライン合奏ソフト SYNCROOM を紹介してくれたのが始まりでした。その後VRに出会い、VRChatで出会った仲間と自然に演奏を続けるようになりました。

2年前、Raindance Immersiveに初めて参加し、国際的な観客にライブパフォーマンスを届けられたとき、「日本のオンライン合奏を世界に紹介する」ことが私のライフワークになると感じました。その後EMN Recordsがサポートしてくれるようになり、私のVRでの活動拠点のひとつとなりました。

Kentbye

素晴らしいです。2年前のパフォーマンスも、今年のパフォーマンスも本当に楽しませてもらいました。では技術的な質問ですが、VRでジャズをライブ演奏するにはどうすればよいのでしょう?YamahaのSYNCROOMは低遅延での共同演奏が可能だと聞きましたが、それはスマートフォンアプリなのか、VRChatにどう接続されているのか、詳しく教えていただけますか。

Emnyeca & Alpaka

はい。私たちはYamahaの SYNCROOM というソフトを使っています。遠隔地のミュージシャン同士が10〜30ms程度の遅延でジャムできるよう設計されたアプリケーションです。日本だからこそ利用できる恵まれた環境で、本当にありがたいと思っています。

方法としては、VRChatとSYNCROOMを同時に立ち上げ、SYNCROOMの出力をVRChatのマイク入力やOBS、Topazなどの配信ソフトに接続して演奏しています。また、ヘッドセットを装着してアバターを操作し、演奏時の没入感を高めるためにモーショントラッキングを活用しています。

Kentbye

著作権法が非常に厳格だという話がありました。EMN Recordsでは、VRでの音楽ライブ演奏における著作権の問題をどのように克服し、回避し、あるいはより容易にするのに役立っているのでしょうか。

Emnyeca

はい。JASRACは、VRでの音楽放送やライブ演奏を、他のオンラインストリーミングと同様に扱うと判断しました。例えば日本のVRプラットフォームcluster は、JASRACと包括契約を結び、著作権のある音楽を演奏することが認められています。ですが VRChatは欧米を拠点としたサービスであるため、同様の契約がなく、そこに複雑な問題が生じています。

ジャズの場合、ご存じのとおり「ジャズ・スタンダード」を演奏することが多く、その多くはまだ著作権が有効です。そのため法的な課題がどうしても出てきます。もちろん、著作権を無視して好きな曲を演奏する人もいますし、私たちはそれを否定しません。しかし少なくとも私たちは、法律を順守し、著作権の問題を心配せずに音楽を演奏できる環境を提供したいと考えています。

そのためEMN Recordsでは、年に一度、VRで演奏されたすべての曲のリストをJASRACに報告し、関連費用も支払っています。これにより、コミュニティの音楽家が安心してVRでジャズを演奏できるよう支えています。

Kentbye

なるほど。それは素晴らしい取り組みですね。では、Blue Rondoの最初のパフォーマンスはいつだったのでしょうか?SLTのようなイベントだったのですか?あるいは、このパフォーマーチームがどのように集まり、音楽を作り、ワールドを構築し、パフォーマンスを始めたのかについて、もう少し詳しく教えていただけますか。

Emnyeca

はい。Blue Rondo がどのように誕生し、ジャズセッションをワールドの一部として演奏するようになったかについてお話しします。tktk さんが言ったように、彼はVRジャズシーンに興味を持ち、「ジャムセッションに最適化されたワールドを作りたい」と言っていました。それに惹かれて、私は「EMN Jam」で使えるワールドをお願いしました。

このワールドのコンセプトは、観客が本当にステージ上にいるような没入感や存在感を得られることでした。ジャズは、ときに敷居が高く感じられるジャンルですが、VRならワンクリックでアクセスできます。これが、VRでジャズの聴衆を広げられる大きな可能性だと考えました。

その後、次々とコミュニティメンバーが参加し、VRの中だけでなく、一般のジャズファンにも広がっていったのを実感しています。本当にありがたいことです。

tktk

Blue Rondoワールドの歴史について説明します。最初に私が作ったのは Blue Rondo Lounge でした。実際には3種類のBlue Rondoワールドがあり、それぞれ異なる形をしています。Loungeはカジュアルなジャズセッション向けに作りましたが、昨年Raindance Immersive に参加するため、もっとショー向きの新しいワールドを制作しました。

それが、波や線などのビジュアルエフェクトを備えたBlue Rondo Bathys です。これを使った Connected Waves が評価され、私たちは「Best Live Show」を受賞しました。今年はさらに進めて、宇宙エレベーターをテーマにした Blue Rondo Stratos を制作しました。照明演出は友人の uma_helmetに協力してもらいました。ステージ没入感の最適化を目指した作品です。

Kentbye

いいですね。ではSheenaさん、Blue Rondoとのコラボレーションや、VRChatコミュニティでライブジャズを歌い始めたきっかけについて教えていただけますか。

Sheena

私がEMN Recordsに参加した最初のきっかけは、Emnyeca さんのアルバムを聴き、そのオリジナル曲「Hikari」をカバーしたことでした。そこからコミュニティに紹介されました。

ただ、ジャズ自体はVRと出会う前から歌っていました。昨年のRaindance Immersiveで「日本の音楽コミュニティを国際的な観客に紹介する絶好の機会だ」と感じ、EMN Recordsに「一緒にやりましょう」と提案しました。そこから本格的にレコーディングや活動に関わるようになったのです。

Kentbye

Connected Wavesのワールドでは、オーディオ入力に反応して波やビジュアルが変化していましたね。MIDI入力で駆動しているのか、オーディオリンクなのか、あるいは別の方法なのか興味があります。Connected Waves のパフォーマンスで、あのオーディオリアクティブな演出がどのように実現されたのか、詳しく教えてください。

tktk

技術的な話になります。昨年の Connected Waves(Blue Rondo Bathys ワールド)では、Yamaha SYNCROOMの各ミュージシャンのオーディオ出力をチャンネルごと(人ごと)に抽出し、TouchDesigner で処理します。各トラックの音量成分を低・中・高に分類して MIDI に変換し、ワールドへ戻してビジュアルを駆動しました。さらに、SYNCROOM のマスター(全員の合成音)もワールドに戻して可視化に反映。つまり、各パフォーマーの音から抽出したMIDIの可視化と、実オーディオ波形出力の組み合わせです。

Kentbye

とてもクールです。余談ですが、Voxelkayがビデオストリームで MIDI を直接エンコードして Tonevoke のパフォーマンスに使っていたのを思い出しました。ところで、VRで演奏するとき、全員がVRヘッドセットを使うのでしょうか?デスクトップ参加の人もいますか?自然なハンドトラッキングを使う人もいれば、楽器をアバターのエフェクトとして追加する人もいますよね。VR内での見せ方をどうオーケストレーションしているのか、もう少し教えてください。

Alpaka

本当に人それぞれです。VRでのライブの標準手順はまだ確立されていないので、各パフォーマーが独自にセットアップしています。私は Quest 3とハンドトラッキング、Virtual Desktop を使ってVR内でピアノを演奏しています。

tktk

私も Quest 3とハンドトラッキングです。電子楽器やパーカッションが中心なので、ハンドトラッキングだけで十分な没入感が得られます。

Sheena

私は常にヘッドセットを装着し、フルボディトラッキングを使っています。セットアップの一部でUltimate Viveトラッカーを使用しています。

Emnyeca

セットアップは時間とともに洗練されてきました。現在は Quest Pro、ハンド/フェイス/アイトラッキングを使用し、日本の3Dアーティスト制作の高品質な楽器モデルに、Emo BadgeなどVRギターをモーションにスナップさせるギミックを組み合わせています。これでフルボディトラッキングに過度に依存せずリアルな見え方を実現できます。結局は、各自の機材・利用可能なモーショントラッキング・アバターのギミックの組み合わせで工夫している、ということですね。

Kentbye

VRで実際にライブを行う体験は、現実の演奏とどう違いますか?

Emnyeca

最大の違いは距離が関係ないこと。10km100km離れていても一緒にセッションができます。SYNCROOMだけでの演奏も楽しいですが、VRではアバターを見ながら演奏でき、モーションキュー(アイコンタクトや所作)が得られます。音だけの演奏より体験が豊かになるんです。さらに、どんな会場・姿・楽器・環境でも想像力次第。VRの可能性は本当に無限です。

Sheena

同感です。イベントのワールドに合わせて曲・衣装・歌い方を変えるのがとても楽しい。ポップならポップの曲と伴奏者、ジャズならジャズの仲間を連れてくる——柔軟に演出できるのはVRならではです。

Kentbye

今年のパフォーマンスは宇宙船で旅しているような世界観でした。昨年の Connected Waves と比べ、今年のワールドデザインで重視した点は?

tktk

昨年も照明を多用しましたが、アバターへの光の当たり方(相互作用)が足りないと感じました。今年の Blue Rondo Stratos では、照明と霧がアバターとどう交わるかに注力。存在感(プレゼンス)を高めるため、Unity標準の照明は使わず、uma_helmet とほぼゼロから照明システムを新規実装しました。

Kentbye

演奏は即興と事前に計画されたパートが混在しているようでした。割合や組み立て方を教えてください。

Alpaka

昨年の Connected Wavesはジャズ寄りで、VRでのライブジャズの可能性を、ワールドの視覚効果と合わせて示すショーでした。対して今年の Stratosは、スペースエレベーターという明確なテーマを設定し、数か月のリハを経て流れを設計。オープニングは私の曲「Raining on the Moon」などポップ曲も採用しつつ、要所で即興を差し込む45分の一貫したショーに仕上げました。

Kentbye

昨年のような即興中心のとき、どうやって合図(キュー)を回していたのですか?

Sheena

カジュアルなセッションなら声で合図もできますが、本番のパフォーマンス中は話せない制約があり、キュー取りが難しかったです。

Emnyeca

VRは視覚的キューが少なく、動作の遅延もあります。ただ、続けるうちに全体の音を聴いて先を予測できるようになりました。サックスを持ち上げる・視線を送るといった小さな動きが合図になることもあります。現実とは違うシグナルを活用し、VRならではの即興スキルを身につけたと感じています。

Kentbye

Blue Rondo と EMN Records の両方のライブは本当に印象的でした。世界の観客からはどんな反応が?

Sheena

昨年は「魔法みたい」という驚きの声が多かったです。今年は「音楽やショーそのものの質」へのコメントが増えました。だから tktkさんと一緒に、VRで可能な表現の限界を押し上げるために、さらにショーのクオリティを高められたと思っています。

Kentbye

Emnyecaさんはジャムセッションが41回に達したと言っていました。隔週のセッションでは、普段どんなことが起きていますか。

Emnyeca

EMN Jam は基本的にリアルのセッションイベント同様です。私を含むホストミュージシャンがいて、ジャズ・スタンダードならほとんど対応できます。まずは共通曲から始め、途中から参加希望者を募ってステージに上がってもらいます。誰でも気軽に参加できるカジュアルな場にしています。日本の現実のジャズシーンは敷居が高いと感じられがちですが、VRならワンクリック。経験やスキルに関係なく演奏に入れるのが魅力です。

Kentbye

数年前の2019年に2〜3日だけ東京を旅行する機会があり、日本の文化はグループや集団に非常に重点を置いていると感じました。皆さん同じスーツを着ている印象で、個人や個人の表現を重視するアメリカの文化とは対照的です。

だからこそ、日本でバーチャル文化が立ち上がっているのは本当に面白いと思います。アバターや匿名性の背後に隠れることで、より大きな文化の中では必ずしも受け入れられていないかもしれないやり方で、人がアイデンティティを表現できる。皆さんのグループでは、VRの中で新しいアイデンティティを見つけ、音楽を自己表現の形として使う体験があるのでしょうか。

Emnyeca

伝統的に日本文化は、個性よりも「集団の一員として生きる・行動する」ことを重んじてきたとは思います。ただ、特に若い世代は明らかに個人を尊重するようになっています。そういう意味で、歴史的なパラダイムは崩れ始め、多くの場面で当てはまらなくなりつつあると感じます。

ジャズに関して言えば、日本には今もかなり固定的で伝統的な文化があり、「ジャズとは何か」「何が受け入れられるのか」に強い意見を持つ人が多い。そこでVRは、日本社会の中での「ジャズの定義」を変え、もっと幅広い聴衆がこのジャンルを楽しめるようにする、素晴らしい機会だと考えています。

Sheena

日本には確かにグループ思考の側面がありますが、サブカルチャーの形で起こる多様な個人表現も広く受け入れられていると思います。例えばファッション。仕事ではスーツでも、日本には非常に活気のある多様なシーンがあって、日本以外では見られないユニークなスタイルがたくさんあります。

その感覚はVRにも反映されています。日本は、さまざまなタイプ/スタイル/忠実度のアバターが爆発的に増えた最初の国の一つでした。その多様性は今、西洋文化にも影響を与え始めています。BOOTHなどで販売されている日本のVアバターを採用する人が増えています。つまり、VRで見られる変化は、そもそも日本で起こっている文化全体の変革の反映だと思います。

tktk

根本的にVRChatは「プラットフォーム/媒体」です。現状の成熟度では、VRChatで活動するには個人の創造性とモチベーションがほぼ必須。仕組みを理解する、自分のアバターを作る、コミュニティに関わる——いずれにしても能動的な関与が求められます。

だからVRChatは、個人表現や自分の興味を追求する情熱を持った人を自然に引きつける。見た目や動き、参加するイベントやコミュニティの選び方まで。音楽でも同様で、ジャズは他の多くのジャンルより自由度が高いので、VRChatが体現する「個人表現」と非常に相性がいいのです。

Kentbye

今年のRaindance Immersiveでは、ライブ音楽パフォーマンスはすべて日本からでした。YamahaのSYNCROOMの存在が一因だと聞きましたが、日本には一般に非常に活気あるライブ音楽シーンがあるようですね。ほかに行ってみたいイベントや、お気に入りのイベント/バンドがあれば教えてください。

Sheena

いくつかおすすめがあります。最近のトレンドとして「ライブ演奏+ダンス」の組み合わせが増えています。つまり音楽だけでなく、ダンスを伴う視覚体験です。例としては「Rhythmic Roots」。今年のRaindanceで、ダンサーがライブ音楽に合わせて踊り、カテゴリーで優勝しました。SYNCROOMがあれば、ダンサーも同じセッションに参加して音を聴き、演奏に同期して踊ることもでき、今後そのようなパフォーマンスがさらに増えると思います。

それから、クラブマッツンという新しい会場も登場予定です。ぜひチェックしてみてください。

tktk

おすすめのグループとして draw()があります。彼らはライブコーディングのイベントを主催し、現実世界でもVRでも公演します。コードでその場でビジュアルを組み立て、音楽と同期させる——とても見ごたえがあります。頻度は多くないので開催時期は要チェック。

また、日本の Ghost ClubはVRシーンで非常に有名なクラブ。エフェクトや会場のクオリティが素晴らしいです。最近はここでも、ライブダンスとライブ音楽の両方を組み合わせたイベントが流行しています。

Kentbye

では、Blue Rondoを今後どこへ持っていきたいですか。

tktk

Blue Rondoとそのワールド群で、もっと画期的で実験的なショーを開きたいです。昨年は、ジャズ演奏に視覚効果を重ねるイベントや、完全即興のイベントも行いました。今後はライブコーディングとジャズの融合など、VR空間で未踏の可能性をさらに探り、実現できるか試していきたい。

Kentbye

VRの今後の可能性について——将来VRが実現できることは何だと思いますか。特に音楽の文脈での今後について教えてください。

Alpaka

私にとってVRの最重要ポイントは「始める・行く・見る・体験する」ための障壁の低さです。現実では物理的・心理的なハードルが大きい。VRはそれを下げ、豊かで多様な体験を可能にします。見られなかったショーを見る、世界中の人とつながる、他文化の価値観を理解する——いずれも現実より容易です。要するに、低い障壁で人と人をつなぐ能力こそが、VRの究極の可能性だと考えます。

Sheena

言語の壁があっても楽しめるのがVRの強みです。会場の近くに住んでいなくても、自宅でくつろぎながら友人のライブを含む素晴らしい音楽を楽しめます。現実では不可能なシチュエーションでの公演も実現できる。距離を気にせず世界中の人と交流し、無限の種類のイベントやシーンを体験できます。

tktk

人が周囲の環境をどう認識するかは、その人の状態や環境条件に大きく左右されます。VRは人の周りに作られた人工的な「環境」そのもの。だからこそ、そこでの体験が、人々の世界との関わり方や考え方に変化を起こし、現実世界にも影響を与え始める——それがVRの大きな可能性だと思います。

Emnyeca

私がVRで活動して約4年、その短期間でも技術は驚くほど進歩しました。エンタメの観点でも、VR音楽シーンが進化するほど、人々はより高品質で没入感のある体験を期待するようになるでしょう。

将来、企業が本格参入して独自イベントを作り始めると、個人や小規模チームのイベントが技術的洗練度に追いつけなくなる場面もあるかもしれません。とはいえ、VRにはショーの洗練度に依存しない、代替不可能な価値がある。たとえば、ミュージシャン同士が一緒に演奏し、体験を共有できること。

EMN Recordsとしては、そうした「体験の可能性」を探る様々なプロジェクトを試し、将来その最前線で体験を構築・提供できるコミュニティを目指したいです。

Kentbye

最後に、より広い没入型コミュニティへのメッセージはありますか。

tktk

VRコミュニティの皆さんには、とにかく多くのイベントやコミュニティに参加してほしい。クオリティよりも、その人の個性や動機、何を体験したいかが重要です。経験が増えるほど、体験は豊かになる。

Sheena

日本と国際的なVRChatシーンを結ぶ上で、私たちは長い道のりを進んできましたが、グローバル視点では日本のコミュニティやイベントはまだ十分知られていません。音楽面のEMN Records、私の関わる VR Japan Toursなどを通じて、日本のシーンを国際と結び続けたい。ぜひイベントに参加してみてください。

Emnyeca

私にとってVRは日々の生活で一部になりつつあります。VR発のコミュニティやプロジェクトがVR外で実現する事例も実際に出てきています。素晴らしい機会です。ぜひ心を開いて、バーチャルの素敵な人たちとつながってください。音楽の観点からであれば、EMN Recordsはとてもオープンなコミュニティです。人と人をつなぎ、面白いプロジェクトの立ち上げを喜んでお手伝いします。

Alpaka

VRChatなどのVRプラットフォームには、とても小さなコミュニティに留まる人も多いですが、それ自体は悪いことではありません。もし世界を広げたいと思ったら、何が可能か、どんな体験や出会いが待っているかを探してみてください。可能性は本当に無限です。モチベーションがあるなら、コミュニティに積極的に関わってみてください。きっと素晴らしいことが生まれます。

Kentbye

アルパカさん、シーナさん、tktkさん、アムニェカさん、本日はポッドキャストにご参加いただき、Blue RondoのVRシーンへの道のりやライブジャズ演奏について詳しくお話しいただきありがとうございました。過去数年、Raindance Immersiveが皆さんのパフォーマンスをキュレーションしてくださったおかげで、日本のライブ音楽シーンに触れることができ、とても感謝しています。ワールドも音楽もどちらも素晴らしく、皆さんの共演に畏敬と驚きを覚えました。まるで本物のライブに行っているようで、VRの中でそれが体験できるのは本当にクールです。改めて感謝します。